Museum Bad Orb

1935 gründete Rektor Hardt ein Heimatmuseum. Es wurde im damaligen Rathaus - vormals die Salinenverwaltung, heute Touristinformation - eingerichtet.

Seit 1989 ist das Museum, neu konzeptioniert, in dem verbliebenen massiven dreigeschossigen Wohnhaus der mittelalterlichen größten Burganlage Orbs untergebracht. Diese Burganlage gründet vermutlich auf das »Kastellum«, das 1064 in der Schenkungsurkunde von Kaiser Heinrichs IV. erwähnt ist.

Nach der Sanierung des massiven dreigeschossigen Wohnhauses, Teil der 1064 erwähnten Burganlage, wurde am 15. Oktober 1989 im Erdgeschoss offiziell die erste Museumsabteilung eröffnet.

2021, die Abteilung im Erdgeschoss war komplett neu gestaltet worden und wurde mit dem Ausstellungsthema »Stadtgeschichte(n)« neu eröffnet.

Die Inhalte der vormaligen Abteilung »Leben, Wohnen, Arbeiten in Orb vom 18. bis 20. Jahrhundert«, die mehr als 30 Jahre Bestand hatte, sind nicht gänzlich ins Museumsmagazin verschwunden, der aufmerksamen Besucher wird es erkennen.

Die neue Museumsabteilung soll die mehr als tausendjährige Stadt- und Baugeschichte darstellen und Gegenwartsbezüge herstellen.

Ausstellungsthemen:

- Vor- und Frühgeschichte

- Mittelalterarchäologie

- Spolien

- Orber Burgen und Adelssitze

- Germania-Denkmal

- Not in Orb

- Baugeschichte 11.-21.Jahrhundert (Film)

1. Vor- und Frühgeschichte

Folgende Artefakte aus verschiedenen vor- und frühgeschichtlichen Epochen werden präsentiert: Jungsteinzeit (5700-2200/2000 v.Chr.): 3 Steinäxte, 5 Klingen, Kratzer, Pfeilspitze.

Bronzezeit (2200/2000-750 v.Chr.): 3 Lappenbeile, Lanzenspitze, Pfeilspitze.

Keramikscherben aus der Urnenfelderzeit (1250-750 v.Chr.). Die Artefakte wurden nicht bei Ausgrabungen, sondern eher zufällig bei Bauarbeiten gefunden. Nur die Keramikfunde estammen der Grabung im Jahr 2000 in der Pfarrgasse.

2. Mittelalterarchäologie

ausgestellt sind: Eichenstamm, der im Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung, 1059, gefällt wurde. Pingsdorfer Keramik (11. bis Mitte 12. Jh.) und Tierknochen aus der Grabung Pfarrgasse. Glasfunde (um 1525) aus der Grabung im Bereich des ehemaligen Gasthauses "Weißes Ross". Ofenkacheln aus dem 14./15. Jh. aus einer Grabung im Bereich des ehemaligen Gasthauses "Goldenes Rad".

3. Spolien

„Maulaffe", ein Wasserspeier (1557). Kielbogensturz vom Haus Pfarrgasse 4, datiert 1587. Konsolstein mit Vogelwesen, Buntsandstein, Herkunft unbekannt, vermutlich 16. Jh.

4. Orber Burgen und Adelssitze

Bilder, Wappen, Erläuterungen zu den folgenden Adelssitzen:

1. Orber Burg, erwähnt in der Schenkungsurkunde von 1064

2. „Borg" oder „Boork", ein Adelssitz nördlich außerhalb der Stadtmauer

3. Fischborner Burg (Schiffershof), südlich der Kirche St. Martin

4. Altenburg. Auf älteren Mauerresten durch die Ritter von Fischborn gegründete Hofanlage in einem Tal westlich von Bad Orb an der Gemarkungsgrenze zu Biebergemünd-Kassel gelegen

5. Freihof. Der städtische Sitz der Familie Faulhaber wird 1360 erstmals urkundlich erwähnt.

6. Burg der Ritter von Lauzen und Stephani. Ca. 300 m nordöstlich der Stadt bestand vor 1535 die Lauzenburg, die später zur Haselmühle umgestaltet wurde.

5. Germania-Denkmal

Das Germania-Denkmal stand bis Anfang der 1960er Jahre am Salinenplatz vor der Polizeistation (ehemaliges Landgericht). Das Denkmal wurde 1873 von Veteranen des deutsch¬französischen Krieges 1870/71 gestiftet. Im Deutschen Kaiserreich wurden zahlreiche solcher Sieges- und Kriegsdenkmäler errichtet. Als weibliches Nationalsymbol stand die Germania damals für den Triumph Deutschlands über Frankreich und die Gründung des Deutschen Kaiserreiches (und damit die nationale Einheit Deutschlands) am 18. Januar 1871. Das bekannteste Germania-Denkmal ist das Niederwalddenkmal am Rhein.

6. Not in Orb

Zu Beginn der bayerischen Zeit lebten knapp 4.000 Personen in 802 Haushalten in 625 Häusern in Orb. Die Orber Bevölkerung lebte in kaum vorstellbarer wachsender Armut. Eine vom bayerischen Innenministerium eingesetzte Kommission stellte 1835 fest, dass von den damals gut 4.300 Einwohnern über 3.000 zur Stadtarmut gerechnet werden müssen.

Der bayerische König zu einer landesweiten Kollekte auf, um die Not zu lindern. Die Kollekte erbrachte rund 52.000 Gulden, König Ludwig I. bewilligte zusätzlich aus Staatsmitteln 49.000 Gulden. Aus den Spendengeldern wurden der Straßenbau von Orb nach Gemünden, die Wiederaufforstung des „Orber Reisigs" mit Nadelholz sowie soziale Einrichtungen in Orb finanziert.

7. Baugeschichte 11.-21. Jahrhundert

Ein Film (Länge etwa 15 Minuten) holt die Gegenwart ins Museum. Der Film begibt sich auf Spurensuche: Was ist von der tausendjährigen Geschichte im heutigen Stadtbild ablesbar?

Seit 1993 ist die im 1. OG die Abteilung »Entstehung und Entwicklung des Heilbades Orb um 1900« zu besichtigen.

1807 kam der Apotheker Franz-Leopold Koch nach Orb. Auf der Suche nach einem Provisoriat, also nach einer Stelle als Vertreter des Apothekers, war ihm eine Stelle in Orb angeboten worden. 1809 kauft er diese Apotheke in der Burg neben der Kirche. 1811 erwirbt er ein Grundstück vor dem Neutor und baut darauf ein Haus mit Apotheke (später »Alte Stadt Apotheke«), in das er 1812 einzieht. Im unerschütterlichen Vertrauen auf die Heilkraft der Orber Sole, eröffnete er 1837 die erste Badeanstalt mit 8 Badezellen. Für Orb begann eine neue Epoche. Die Heilerfolge wurden über Orb hinaus bekannt. Der Betrieb der Badeanstalt war jedoch nicht rentabel und zehrte an den finanziellen Mitteln Kochs. Die bayerische Regierung unterstützte die Staatsbäder Kissingen, Bocklet, Brückenau, Steben, Höhenstadt und Alexandersbad - für ein Privatbad wurden keine Mittel zur Verfügung gestellt. Koch starb im Jahre 1850.

Als der Salinenbetrieb immer unrentabler wurde, waren die sog. »Frankfurter Jagdherren« die Retter in der Not. Schon 1861 hatte die »Frankfurter Jagdgesellschaft« die 5028 ha große Jagd im Orber Stadtwald gepachtet. 1899 erwarben die Jagdherren das ca. 12 ha große Salinengelände und gründeten am 6. April 1899 die »Bad Orb GmbH«. Sie bauten auf dem auf, was der Apotheker Franz Leopold Koch begonnen hatte. Eine vorhandene rudimentäre Parkanlage wurde zu einem Kurpark ausgebaut. Im Kurpark wurden ein Kurhaus und ein Badehaus gebaut. Am 18. Mai 1900 war Eröffnung. Kurhaus, Badehaus und das Gradierhaus Nr. X, das man als Freiluftinhalatorium erhalten hatte, wurden mit einer überdachten Wandelbahn verbunden. Die Gäste konnten so die Kureinrichtungen auf kurzem Weg erreichen.

Das war der Beginn des privaten Heilbades.

1903 gründete die Stadt Orb die »Betriebsgesellschaft Bad Orb« und pachtete den Kur- und Badebetrieb für 20 Jahre. 1905 übernahm der in Orb ansässige Sanitätsrat Dr. Scherf die Gesamtleitung des Kurbetriebs als ehrenamtlicher Kurdirektor. Zusammen mit dem Bauunternehmer Richard Müller und einigen wohlhabenden Orber Bürgern sorgte Scherf für eine stetige Entwicklung des Kurbetriebs. Dr. Scherf war bis 1929 Kurdirektor. Dass Orb ein bekannter und erfolgreicher Kurort wurde, ist dem Wirken Dr. Scherfs zu verdanken.

Die »Betriebsgesellschaft Bad Orb« löste sich am 1. Januar 1918 auf und die Stadt Bad Orb übernahm zu diesem Zeitpunkt die volle Verantwortung für den Kurbetrieb in der Rechtsform »Bad Orb GmbH«.

Erst ab dem 8. April 1909 wurde es mit dem Prädikat im Stadtnamen offiziell: "Zufolge Ermächtigung des Herrn Ministers des Innern habe ich die Anordnung getroffen, daß die Stadt Orb von jetzt an die die amtliche Bezeichnung »Bad Orb« zu führen hat.", so der Text des offiziellen Schreibens des preußischen Regierungspräsidiums in Cassel.

1995 wurde die Abteilung »Kirchengeschichte und Volksfrömmigkeit« im 2.OG eingerichtet. Dieses Thema wurde erstmals in Deutschland in Bad Orb museal verwirklicht.

Die jahrhundertelange Zugehörigkeit zum Kurfürstentum Mainz führte zu einer Prägung Orbs durch den katholischen Glauben. Mit königlich-bayrischen Beamten aus dem Fränkischen kommen die ersten Evangelischen nach Orb. Die evangelische Gemeinde entwickelte sich erst seit der Zugehörigkeit Orbs zu Preußen.

Seit 2023 neu in dieser Abteilung: Sühnekreuz von 1579

Der Text des Steinkreuzes lässt sich so lesen:

ANNO DOMINI 1579 IST HIER JOHANNES WALT IM ALTER VON 50 JAHREN JÄMMERLICH ERSCHLAGEN UND ERMORDET WORDEN AM 26 TAG DES MAI

Bei diesem Steinkreuz handelt es sich eindeutig um ein SÜHNEMAL für eine Mordtat. Kaiser Karl der V. hatte mit der PEINLICHE HALSGERICHTSORDNUNG (CONSTITUTIO CRIMINALIS CAROLINA) von 1532 private Abmachungen zwischen den Familien des Täters und des Ermordeten – das sog. Sühnebrauchtum der Kirche – untersagt und bestimmt, dass Täter nach dem neuen Recht zu verurteilen seien. Dieses Steinkreuz ist, obwohl nach 1532 errichtet, augenscheinlich ein Sühnekreuz. Mit der Aufstellung und Finanzierung eines Sühnekreuzes bekannte sich i.d.R. die Täterfamilie zu dem Geschehen und leistete SÜHNE.

Sühnekreuz

2006, die vierte Abteilung »Geschichte der Orber Salzgewinnung« wird im Dachgeschoss eröffnet.

Im Frühjahr 2015 wurde die Abteilung konzeptionell überarbeitet und neu gestaltet. Die Neueröffnung fand am 17.Mai 2015, am Internationalen Museumstag, statt.

Die Orber Saline

Die Solequellen:

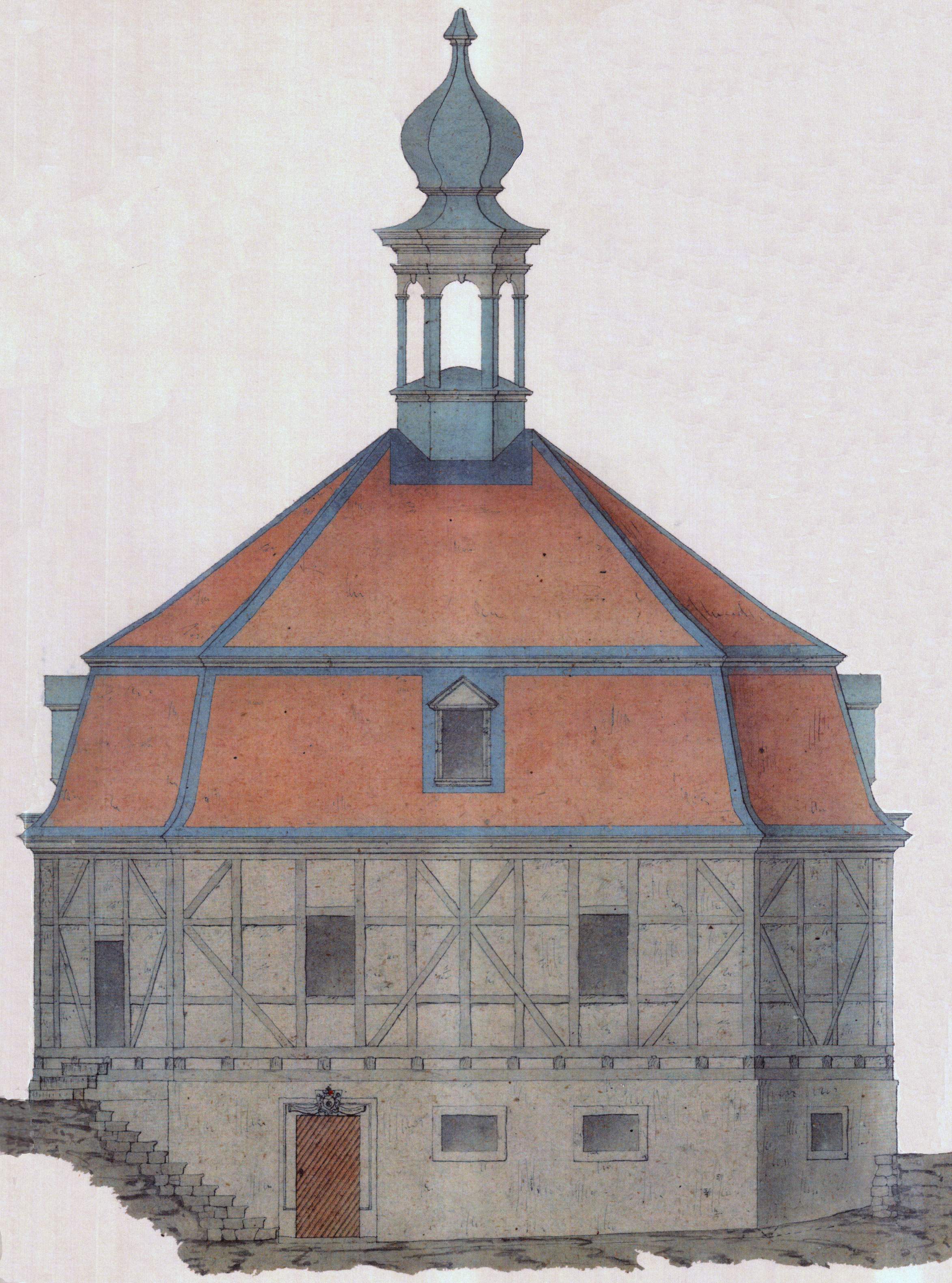

• Hauptsalzquelle mit einer Nebenquelle genannt »Katzenwenzel« bis etwa 1826 genutzt [»Katzen« wahrscheinlich ursprünglich »Chatten«, ein germanischer Volksstamm der im heutigen Hessen siedelte; »Wenzel« könnte symbolisch für Reinheit oder Stärke stehen] schon lange vor dem 30jährigen Krieg genutzt; vor der Stadtmauer, schräg gegenüber der heutigen Polizeistation (bayerische Zeit = »Landgericht«) gelegen, dort zum Schutz des Brunnens ein achteckiges Brunnenhaus mit einem Türmchen und angebaut ein Brunnenwärterhaus (siehe Bilder),

• Obere Ludwigsquelle am Rande des Freihofs (Altstadt) gelegen; 1729/30 erbohrt, 1826 versiegt,

• Untere Ludwigsquelle ca. 40 m abseits der Philippsquelle innerhalb der Stadtmauer gelegen; existierte wahrscheinlich schon im 11. Jh.,

• Philippsquelle, erste Bohrungen 1738 und nach 1784 erbrachte keine genügende Schüttung; 1822 wurde der Brunnen „mit gutem Erfolge“ vertieft,

• Friedrichsquelle, 1747/48 gefunden; die Friedrichsquelle beeinträchtigte die Hauptsalz- und die Katzenwenzelquelle, so dass dies Quellen allmählich versiegten; die 1822 vertiefte Philippsquelle beeinträchtigte wiederum die Friedrichsquelle; die Quelle wurde 1903 wegen unzuverlässiger Schüttung verschlossen.

Wegen des geringen Salzgehalts (2,5-3%) muss die Sole zunächst gradiert (Salzgehalt schrittweise erhöht) und von Fremdstoffen (gelöste Mineralien sowie tonige u. erdige Schwebstoffe) gereinigt werden.

Gradierverfahren:

1. Gradierung in Holzkästen: zum Schutz innerhalb der Stadtmauer (Solgasse); der Sonne ausgesetzt verdunstete ein erheblicher Teil des Wassers wodurch sich die Konzentration der Sole erhöhte; nach entweichen der Kohlensäure setzten sich die von ihr gelösten Mineralien auf dem Boden der Kästen ab; so entstanden die Sol- oder Gradiersteine.2. Gradierung in Gießhäusern mit Strohwerken: in Orb ab 1602 am südlichen Ende des heutigen Kurparks; zweistöckige ca. 12 m hohe Holzgerüste mit aufgehängten Strohbündeln; mit wasserbetriebenen Hebewerken wird die Sole hochgepumpt und von Tagelöhnern auf die Strohmatten geschüttet; durch die Vergrößerung der Oberfläche wird die Verdunstung immens verbessert und der Salzgehalt der Sole gegenüber der Kastengradierung erheblich verstärkt, der Holzverbrauch beim Sieden verringert sich beträchtlich.

3. Gradierung in Gradierhäusern mit Schwarzdornreisig im 18. Jh.: in Orb wurde diese weiter verbesserte Gradierung – die bereits 1716 in Nauheim begonnen hatte (eingeführt von JOSEPH TODESCO) – erst 1767-69 eingeführt; ab diesem Zeitpunkt wird auch der immer noch bestehende innerstädtische Salinenbetrieb (die Sudhäuser, die Anlagen für die Salztrocknung etc.) schrittweise mit dem im südlich der Stadt im heutigen Kurparkgebiet gelegenen Salinenanlagen vereinigt. Der Schwarzdorn (= Schlehe; botanisch: Prunus spinosa) hat den Vorteil, dass sich die Rinde trotz der aggressiven kohlensäurehaltigen Sole nicht von den Zweigen löst und dadurch die Verrieselung der Sole eine lange Zeit optimal gewährleistet ist; verbesserte Wasserkünste (Hebewerke) förderten die Sole auf über 12m in Holzrinnen von wo aus über zahlreiche Zapfhähne die Sole über die Reisigwände geleitet wurde. Diese automatisierte Verrieselung wurde bis zu 8-mal wiederholt (Gradierfälle) bis die Sole siedewürdig (mindestens 18% Salzgehalt) war. Die Holzeinsparung beim Siedevorgang war erheblich.

Der Siedevorgang - aus Sole wird kristallines Salz:

• Das prähistorische Verfahren der Wassereindampfung der Sole unter Belassung der Fremdstoffe endete in Europa nach der Bronzezeit. Seit dem 9./10. Jh. setzte sich die Versiedung in Kesseln und offenen Metallpfannen mehr und mehr durch. Ihre Größe steigerte sich von anfänglich 5-10 auf bis zu 100 m².

• Voraussetzung für die Sudtätigkeit ist die durch Gradierung erzeugte, siedewürdige (18%) Sole. Seit dem hohen Mittelalter fand man Mittel und Wege (siehe „Gradierverfahren“), nicht nur das Wasser zu verdampfen, sondern auch die Fremdstoffe auszuscheiden.

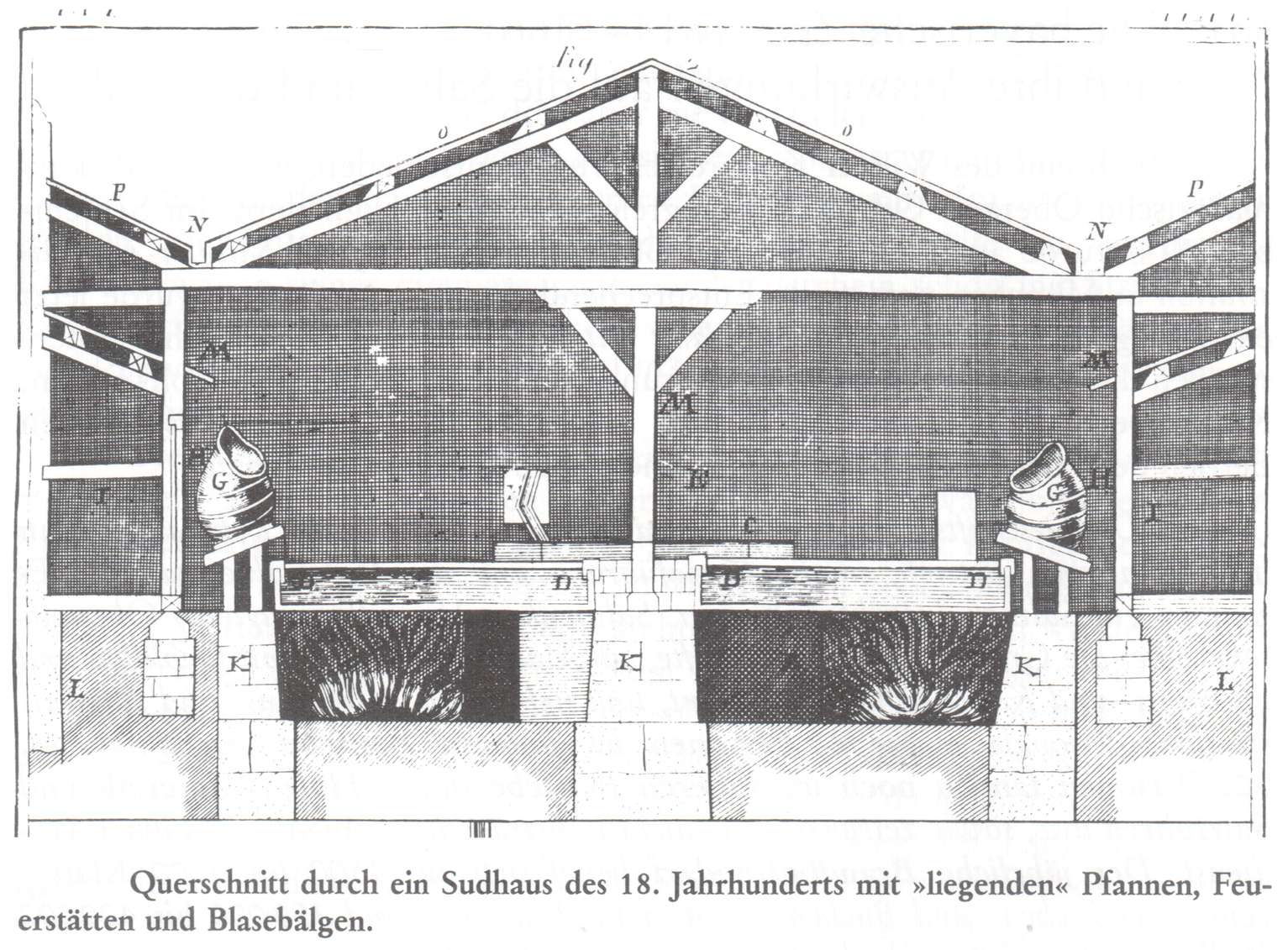

• Der eigentliche Siedevorgang vollzieht sich in zwei Phasen: die gradierte Sole wird in die Pfannen geleitet. Mit starkem Feuer, bei dem viel Holz verbraucht wurde, erhitzte man die Sole so lange, bis sie bei etwa 26% Salzgehalt gesättigt war. Diese Phase des Eindampfens bis zum Sieden nannte man Stören. Danach ließ man das Feuer niederbrennen und das Salz langsam auskristallisieren, was Soggen genannt wurde. Das nasse schwere Material wurde in spitze Körbe gefüllt; diese Körbe wurden an den wärmsten Stellen des Sudhauses bzw. in eigenen beheizten Trockenkammern bis zum völligen Austrocknen aufgehängt.

Die baulichen Anlagen der Saline:

• Das innerstädtische Salzwerk im 16./17. Jh. ist auf einem Grundriss der Stadt von 1782 eingezeichnet.

• 1729 bestand das Salzwerk aus 7 Gradierhäusern und 12 Sudhäusern bzw. Sudpfannen.

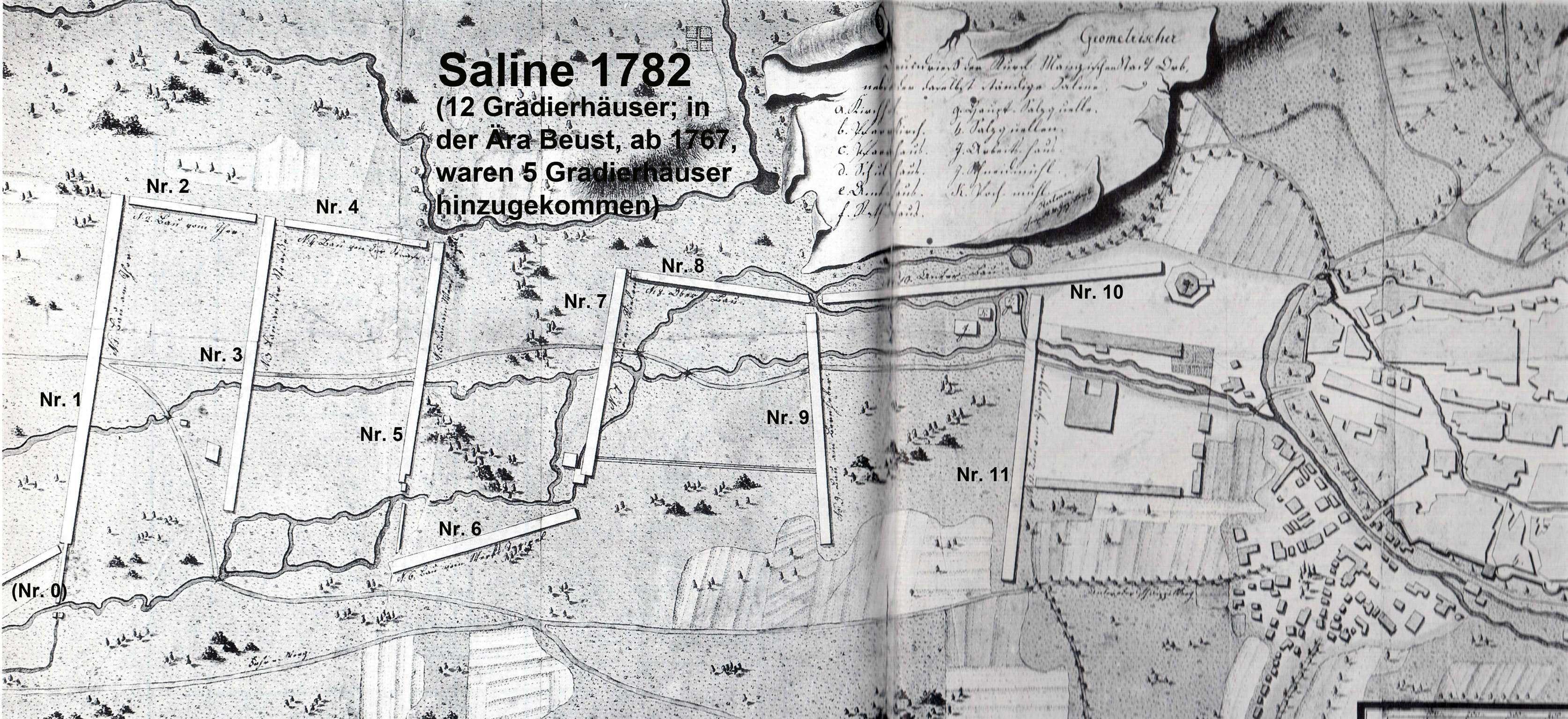

• Ab 1767 wurde der innerstädtische Salinenbetrieb zwischen Solgasse und Solplatz mit dem außerhalb der Stadtmauer am südlichen Rand der Stadt befindlichen vereinigt. Bis 1814 hatte das Salzwerk 11 Gradierhäuser mit einer Gesamtlänge von ca. 2 km und 18 Sudpfannen (siehe Salinenplan von 1782).

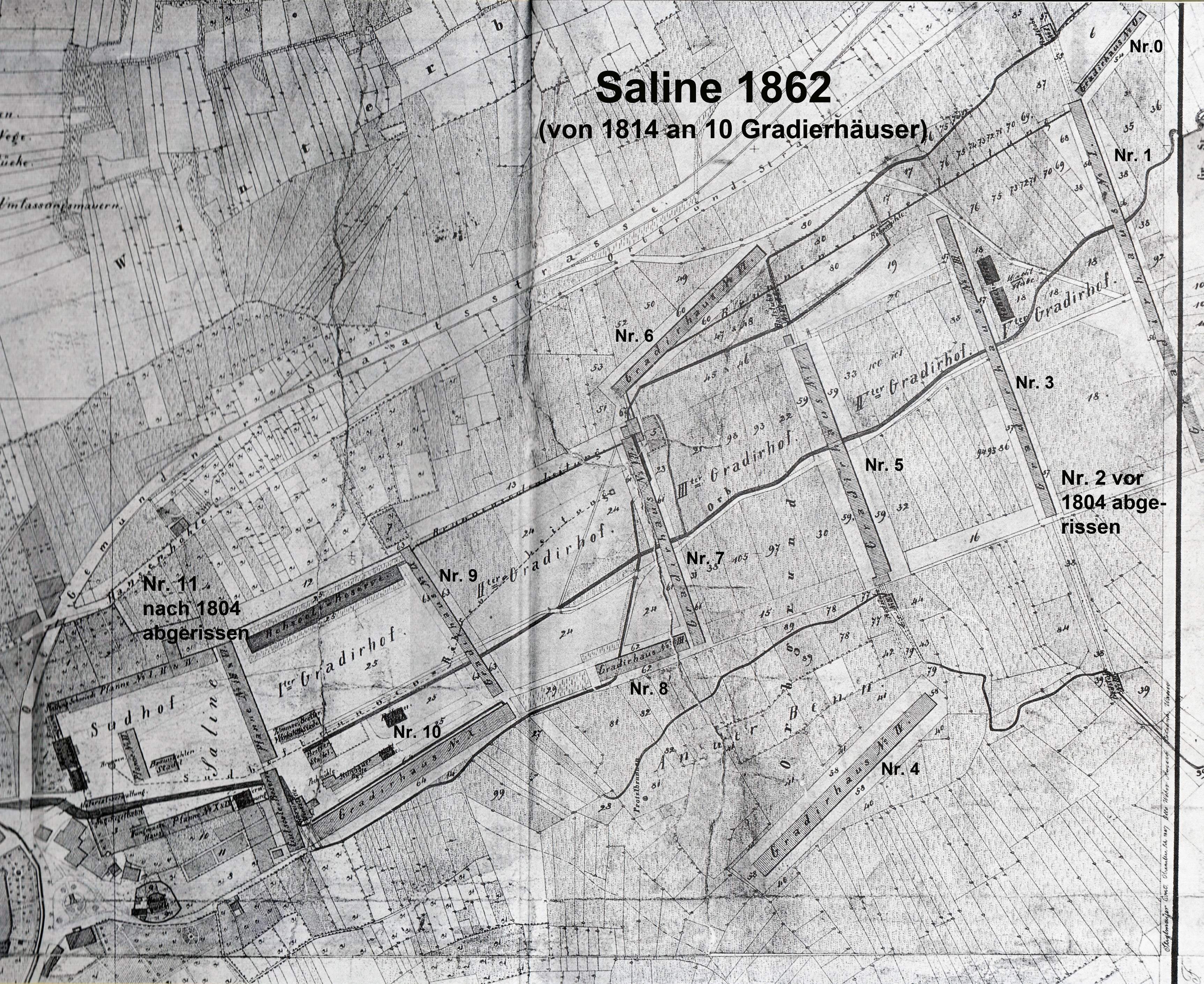

• Von 1814 an hatte die Saline noch 10 Gradierhäuser mit einer Gesamtlänge von 1647 m (sie Salinenplan von 1862).

• Der Betriebshof (Sudhof) der Saline, ein Gebäudeensemble bestehend aus Gebäuden der Salinenverwaltung, Zollhaus, Sudhäusern, Werkstätten, Bohr- und Pochmühle etc. Vom Betriebshof existiert eine Fotografie aus dem Jahr um 1895.

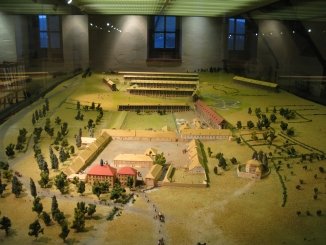

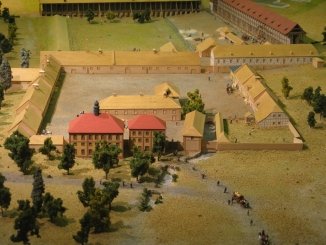

Das Herzstück der Abteilung »Geschichte der Orber Salzgewinnung« ist ein detailgetreues Architekturmodell der Orber Salinenanlage nach Inventarplänen des Jahres 1862 im Maßstab 1:200. Das Modell hat der Bad Orber Geschichts- und Heimatverein mitfinanziert.

Das 2,80 x 5,60 m große Modell des Modellbauers Wolfgang Habel veranschaulicht das 11,5 ha große Salinengelände. Es zeigt die im 19. Jahrhundert vorhandenen 11 Gradierwerke und sämtliche Gebäude der Orber Saline. Diese Salinenanlage löste die sog. Kastengradierung ab, die innerhalb der Stadtmauern stattfand. Mit hohem technischem Aufwand wurde die Sole aus den Salzbrunnen in der Stadt gefördert und durch hölzerne Rohrleitung entlang des Quellenrings zu den Gradierwerken geleitet. Dort erzeugten sieben »Wasserkünste« Energie zum Antrieb der Pumpen und Druckwerke.

Das ehemalige Gradierhaus Nr. X blieb erhalten und dient als Freiluft-Inhalatorium. Es ist 160 m lang und enthielt seinerzeit 26.600 Bündel Schwarzdornreisig in 76 Feldern. Der Vorgängerbau dieses 1806 errichteten Gradierwerks war fast 100 m länger. Es reichte fast bis an das 1821/22 erbaute bayerische Landgericht, die heutigen Polizeistation, heran.

In der Abteilung »Geschichte der Orber Salzgewinnung« ist der Film »SalzSpuren« (Dauer 15 Minuten) zu sehen.

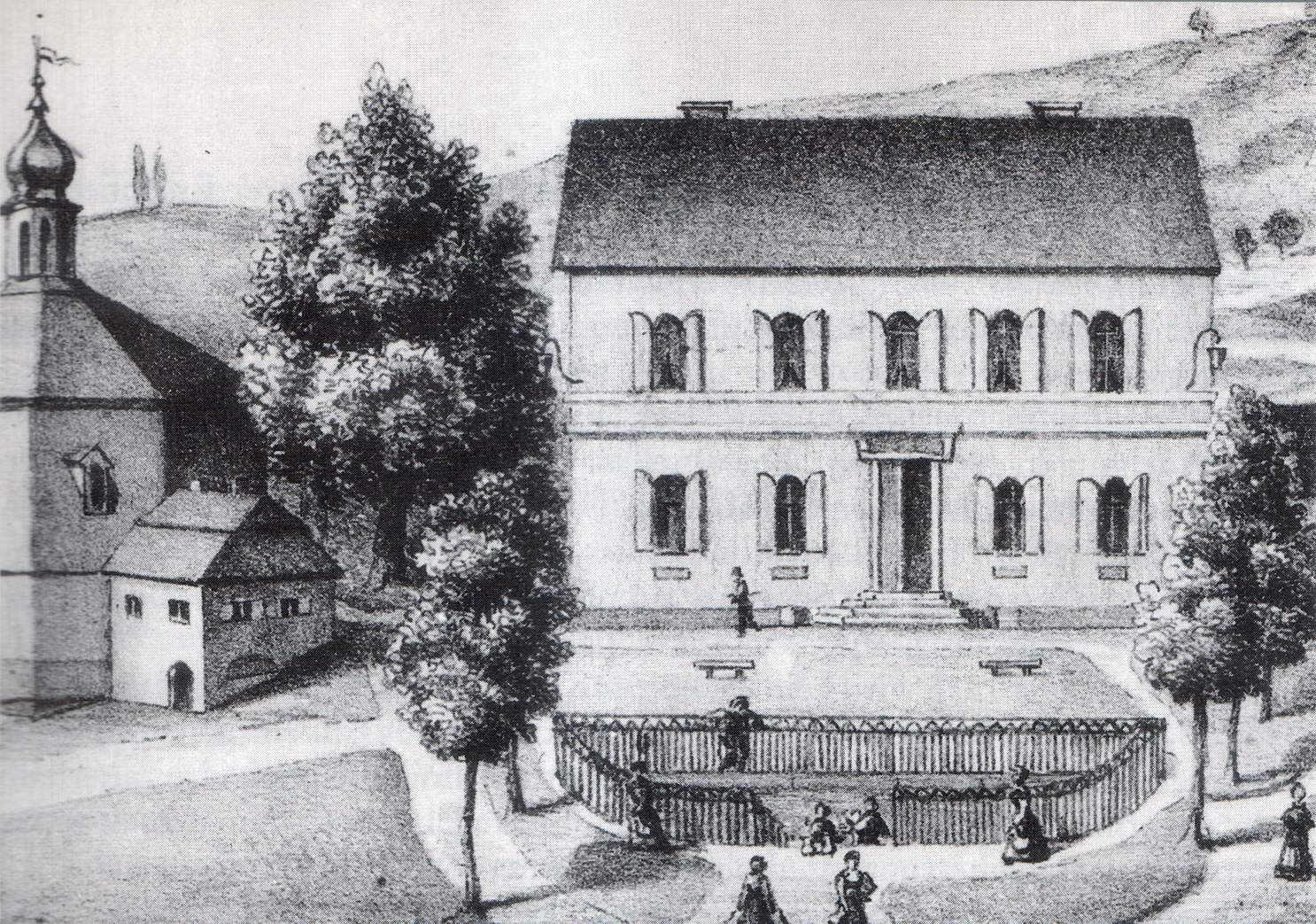

links Brunnenhaus »Hauptsalzquelle und Katzenwenzel« mit Brunnenwärterhaus; rechts Landgericht, davor Sauerborn

Brunnenhaus »Hauptsalzquelle und Katzenwenzel«

Modell der ehemaligen Orber Salinenanlage, eine der bedeutendsten und größten deutschen Salzgewinnungsanlagen

Ausschnitt Modell der ehemaligen Orber Salinenanlage

Saline 1782

Saline 1862

Querschnitt durch ein Sudhaus

Profilzeichnung einer Sudpfanne

Öffnungszeiten des Museums:

Siehe »Museum der Stadt Bad Orb«

Öffnung des Museums mit Führung an Sonntagen:

Siehe »Termine«