der Verein informiert

Bronzetafel für Robert-Eckert-Anlage

Der Geschichts- und Heimatverein erinnert an seinen langjährigen Vorsitzenden, der fünf Jahrzehnte ehrenamtlicher Museumsleiter war.

Mit der Vollendung des Stadtmuseums erfolgte 2015 die Neubenennung des Burghofs mit "Robert-Eckert-Anlage".

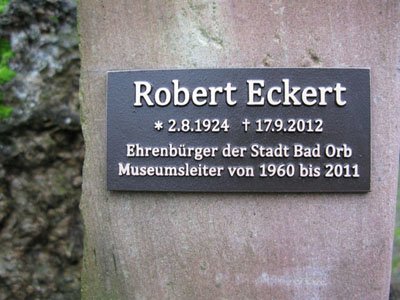

Damit wurde die Lebensleistung des 2012 verstorbenen Ehrenbürges Robert Eckert posthum gewürdigt. Da es immer wieder Rückfragen gab, wer den Robert Eckert gewesen sei, hat sich der Vorstand des Vereins entschlossen, am Sandstein eine Bronzetafel mit erklärenden Daten und Hinweisen anbringen lassen.

Museum Bad Orb

Foto: © Wolfgang Hessberger

Bronzetafel Robert Eckert

Foto: © Museum Stadt Bad Orb